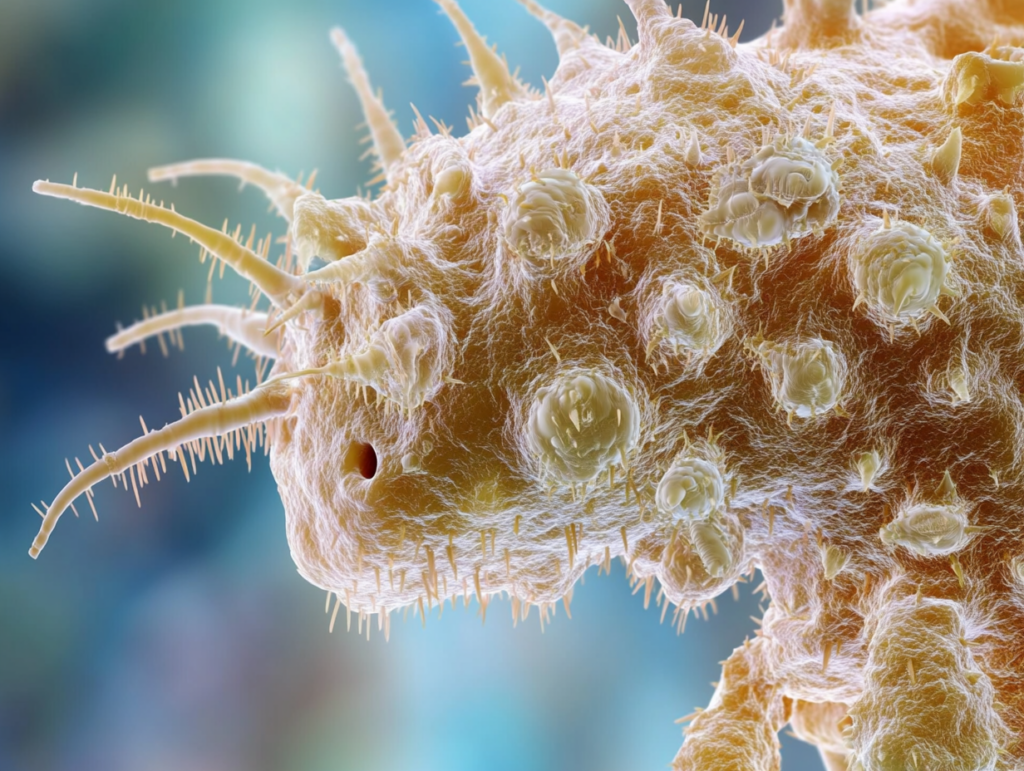

Ohrmilben bei Pferden sind ein verbreitetes Problem und können deinem Pferd das Leben ziemlich unangenehm machen. Diese kleinen Parasiten verursachen starken Juckreiz und Unruhe, was sich oft darin zeigt, dass betroffene Pferde ihren Kopf häufig schütteln, sich an Gegenständen reiben oder insgesamt gestresst und nervös wirken. Ein Ohrmilbenbefall kann zudem das Wohlbefinden und sogar die allgemeine Gesundheit deines Pferdes erheblich beeinträchtigen.

In diesem Beitrag erfährst du ausführlich, was genau Ohrmilben sind, woran du sie frühzeitig erkennen kannst und welche Ursachen hinter einem Befall stecken könnten. Es geht dabei nicht nur um die medizinische Behandlung, sondern auch um wichtige alltägliche Maßnahmen, mit denen du dein Pferd unterstützen und vorbeugend handeln kannst. Zudem erhältst du wertvolle Informationen und praktische Tipps, wie du Ohrmilben effektiv eindämmen oder komplett vermeiden kannst.

Dank fundiertem Wissen und bewährten Strategien aus der Praxis bist du anschließend bestens vorbereitet, Ohrmilben erfolgreich zu bekämpfen und das Wohlbefinden deines Pferdes nachhaltig zu verbessern.

Wissen auf einen Blick – Zusammenfassung

Ohrmilben beim Pferd verursachen durch ihren Befall im Ohrbereich starken Juckreiz und Unbehagen. Die Probleme ergeben sich vor allem, wenn sich die kleinen Parasiten in der Ohrmuschel und im äußeren Gehörgang ansiedeln. Eine frühzeitige Erkennung und ein konsequentes Hygienemanagement sind hierbei entscheidend, um das Leid Deines Pferdes zu reduzieren. Der nachfolgende Überblick fasst die wichtigsten Aspekte kompakt zusammen.

| ThemaDetailsUrsachen & ÜbertragungVermehrung durch geschwächtes Immunsystem, direkter Kontakt zwischen Pferden, kontaminierte Putz- und Stallutensilien. | |

|---|---|

| Symptome | Ständiges Kopf- und Ohrschütteln, intensiver Juckreiz, Rötungen und Schuppungen im Ohrbereich. |

| Diagnose | Veterinäruntersuchung mittels Otoskop, Abstrichentnahme und mikroskopischer Untersuchung zur Identifikation der Milbenart. |

| Behandlung | Medikamentöse Ansätze, unterstützende Maßnahmen wie Reinigung und Desinfektion, um den Milbenlebensraum zu minimieren. |

| VorbeugungRegelmäßige Stallhygiene, getrennte Nutzung von Putzzeug, stabile Ernährung und gezielte Immunstärkung. |

Ursachen und Übertragung von Ohrmilben beim Pferd

Die Ursachen für einen Ohrmilbenbefall sind vielfältig und oft eng mit dem allgemeinen Gesundheitszustand Deines Pferdes verknüpft. Ohrmilben können sich unter günstigen Bedingungen schnell vermehren. Besonders dann tritt ein Problem auf, wenn das Immunsystem geschwächt ist oder es zu Hautirritationen gekommen ist. Auch äußere Einflüsse wie ein feuchtes Stallklima oder mangelnde Hygiene können die Vermehrung begünstigen.

Ohrmilben werden primär durch direkten Kontakt zwischen Pferden übertragen. Häufig geschieht dies beim gemeinsamen Gebrauch von Putzutensilien oder beim engen Zusammenleben in Stallanlagen. Auch indirekte Übertragungswege, etwa durch kontaminierte Stallutensilien, spielen eine Rolle. Dabei ist zu beachten, dass nicht jedes Pferd automatisch stark betroffen ist – oftmals zeigt sich ein Problem erst bei Pferden, die zusätzlich noch andere gesundheitliche Schwächen aufweisen.

Wichtige Punkte in diesem Zusammenhang:

- Direkte Übertragung: Enger Körperkontakt begünstigt den Austausch der Milben.

- Indirekte Übertragung: Gemeinsame Nutzung von Putzzeug, Sätteln und Decken.

- Umweltfaktoren: Feuchte Bedingungen und mangelnde Reinigung fördern das Wachstum der Parasiten.

- Immunsystem: Ein geschwächtes Immunsystem bietet den Milben einen idealen Nährboden zur Vermehrung.

- Frühwarnzeichen: Bereits kleine Hautveränderungen oder vermehrtes Schütteln des Kopfes können erste Indikatoren für einen Befall sein.

Wenn Du auf diese Risiken achtest und frühzeitig Maßnahmen ergreifst, kannst Du verhindern, dass sich die Milben unkontrolliert ausbreiten. Dabei ist es wichtig, den Überblick zu behalten und regelmäßige Kontrollen durchzuführen, um den Zustand der Ohren Deines Pferdes im Blick zu haben.

Symptome und Erkennung eines Befalls

Die Symptome eines Ohrmilbenbefalls können sehr deutlich sein, wenn man aufmerksam ist. Typische Anzeichen sind häufiges Kopf- und Ohrschütteln, intensiver Juckreiz und das Scheuern der Ohren an harten Gegenständen. Diese Verhaltensweisen sind Ausdruck des Unbehagens, das durch die Milben hervorgerufen wird. Insbesondere wenn Du bemerkst, dass Dein Pferd vermehrt an den Ohren kratzt oder sich unruhig verhält, solltest Du einen genaueren Blick riskieren.

Oftmals führt der Befall zu einer Reizung und Schuppung der Haut im Ohrbereich. Die betroffenen Stellen können gerötet und empfindlich sein. Auch kleine Wunden können durch das ständige Kratzen entstehen, was das Risiko für Sekundärinfektionen erhöht. Ein weiteres Warnsignal ist, wenn sich Dein Pferd beim Putzen oder Hufeisenwechsel unkooperativ zeigt, da die Berührung der Ohren unangenehm ist.

Wichtige Aspekte, die Du beachten solltest:

- Kopf- und Ohrschütteln: Ein klares Zeichen für Unbehagen.

- Juckreiz: Häufiges Kratzen und Scheuern der Ohren.

- Hautveränderungen: Rötungen, Schuppungen oder kleine Wunden im Ohrbereich.

- Verändertes Verhalten: Unruhe oder Abwehrreaktionen beim Berühren der Ohren.

- Früherkennung: Schon kleine Auffälligkeiten sollten als Warnsignal gewertet werden, um zeitnah zu handeln.

Achte darauf, die Ohren Deines Pferdes regelmäßig zu kontrollieren. Eine frühzeitige Erkennung ermöglicht es Dir, zeitnah Maßnahmen zu ergreifen und so das Unbehagen Deines Tieres zu verringern. Die Beobachtung im Alltag und eine genaue Dokumentation der Symptome können Dir dabei helfen, Veränderungen schnell zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

Diagnose und tierärztliche Untersuchung

Bei Verdacht auf einen Befall mit Ohrmilben ist eine professionelle Diagnose durch einen Tierarzt unerlässlich. Dieser Schritt ist wichtig, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um einen Milbenbefall handelt und um die geeigneten Behandlungsschritte einzuleiten. Die Diagnose erfolgt meist in mehreren Schritten, bei denen das Ohr Deines Pferdes eingehend untersucht wird.

In der Regel beginnt die Untersuchung mit einem visuellen Check. Mithilfe eines Otoskops kann der Tierarzt die Ohrmuschel und den äußeren Gehörgang begutachten. Hierbei werden verdächtige, dunkle Punkte – ein typisches Merkmal der Ohrmilben – genauer unter die Lupe genommen. Ergänzt wird diese Methode häufig durch die Entnahme eines Abstrichs. Dieser wird im Labor mikroskopisch untersucht, um die genaue Milbenart zu identifizieren. Auch wenn die Untersuchung manchmal unangenehm für das Tier sein kann, ist sie essenziell, um eine fundierte Diagnose zu stellen.

Wichtige Punkte, die im Rahmen der Diagnostik zu beachten sind:

- Sorgfältige Untersuchung: Eine gründliche Inspektion des Ohrbereichs ist unerlässlich.

- Verwendung eines Otoskops: Dieses Instrument hilft, milde Befälle frühzeitig zu erkennen.

- Abstrichentnahme: Zur Bestätigung der Milbenart und zur Planung der Behandlung.

- Tierärztliche Expertise: Die Erfahrung des Tierarztes ist wichtig, um andere Ursachen von Ohrenreizungen auszuschließen.

- Dokumentation: Eine genaue Aufzeichnung der Befunde unterstützt den weiteren Behandlungsverlauf.

Es ist wichtig, dass Du bei den ersten Anzeichen eines Problems schnell handelst und einen Tierarzt hinzuziehst. Eine schnelle Reaktion kann das Fortschreiten des Befalls stoppen und Deinem Pferd unnötiges Leid ersparen. Dabei ist es hilfreich, wenn Du als Besitzer schon vorab notiert hast, welche Symptome aufgefallen sind – das erleichtert die Diagnosestellung erheblich.

Behandlungsmöglichkeiten und unterstützende Maßnahmen

Die Behandlung eines Ohrmilbenbefalls beim Pferd umfasst mehrere Ansätze, die miteinander kombiniert werden sollten. Eine tierärztliche Medikation steht hierbei im Vordergrund, um die Parasiten direkt zu bekämpfen. Neben der gezielten Medikation kommen oft auch unterstützende Maßnahmen zum Einsatz, die das Wohlbefinden Deines Pferdes verbessern und den Befall eindämmen.

Medikamentöse Ansätze beruhen häufig auf der Verwendung von Wirkstoffen, die speziell gegen Milben entwickelt wurden. Dabei ist es wichtig, die Dosierung und Anwendungsintervalle genau einzuhalten, um einen erfolgreichen Effekt zu erzielen. Gleichzeitig kann es sinnvoll sein, den betroffenen Bereich durch gezielte Reinigungsmaßnahmen zu unterstützen. Beispielsweise wird empfohlen, den Ohrbereich vorsichtig zu reinigen, um Schmutz und abgestorbene Milbenreste zu entfernen. Dabei helfen speziell entwickelte Reinigungs- und Desinfektionslösungen, die schonend zur Haut sind und dennoch eine milbenreduzierende Wirkung entfalten.

Weitere unterstützende Maßnahmen, die Du in Erwägung ziehen solltest:

- Hygienemaßnahmen: Regelmäßige Reinigung von Stall, Putzzeug und Ausrüstung, um eine erneute Kontamination zu vermeiden.

- Unterstützende Pflege: Sanfte Pflegeprodukte, die die Haut beruhigen, ohne sie zu reizen.

- Umgebungsmanagement: Eine gründliche Desinfektion der Umgebung, um Milben auch außerhalb des Tieres zu bekämpfen.

- Regelmäßige Kontrollen: Überprüfe den Fortschritt der Behandlung und dokumentiere Veränderungen im Verhalten und Zustand der Ohren.

Besonders wichtig ist es, dass Du bei der Behandlung konsequent bleibst. Eine einmalige Anwendung reicht meist nicht aus, um den gesamten Lebenszyklus der Milben zu durchbrechen. Daher empfiehlt es sich, die Maßnahmen in einem festgelegten Rhythmus zu wiederholen und den Erfolg regelmäßig zu evaluieren. Gleichzeitig sollten unterstützende Maßnahmen nicht als alleinige Therapie verstanden werden, sondern als Ergänzung zur medikamentösen Behandlung. So kannst Du sicherstellen, dass das Unbehagen Deines Pferdes nachhaltig reduziert wird.

Vorbeugende Maßnahmen und Stallhygiene

Prävention spielt bei Ohrmilben eine zentrale Rolle. Schon bevor ein Befall sichtbar wird, kannst Du durch gezielte Maßnahmen dafür sorgen, dass die Bedingungen für eine Milbenvermehrung nicht optimal sind. Eine gute Stallhygiene und regelmäßige Pflege sind dabei essenziell. Wenn Du auf eine saubere Umgebung und ein gesundes Lebensumfeld achtest, kannst Du das Risiko eines Befalls deutlich senken.

Ein wichtiger Aspekt ist die Regelmäßigkeit. Du solltest den Stall, in dem Dein Pferd untergebracht ist, kontinuierlich reinigen und auf Anzeichen von Schmutz oder Feuchtigkeit achten. Dabei helfen folgende Punkte:

- Stallreinigung: Tägliches Entfernen von Einstreu und Schmutz, um Milbenansammlungen vorzubeugen.

- Getrennte Nutzung von Utensilien: Vermeide den gemeinsamen Einsatz von Putzzeug, Decken und Sätteln, um eine Übertragung zu verhindern.

- Hygienische Pflege: Regelmäßiges Bürsten und Reinigen des Pferdefells, besonders im Ohrbereich, um Schmutzpartikel und Milbenreste zu entfernen.

- Kontrolle der Umgebung: Achte darauf, dass auch die unmittelbare Umgebung, wie Paddock und Weide, sauber gehalten wird.

- Ernährung und Gesundheit: Eine ausgewogene Fütterung und gezielte Unterstützung des Immunsystems stärken die natürliche Abwehrkraft Deines Pferdes.

Durch präventive Maßnahmen kannst Du aktiv dazu beitragen, das Auftreten von Ohrmilben zu verhindern. Zudem ist es ratsam, den Gesundheitszustand Deines Pferdes regelmäßig zu überwachen. Dabei helfen periodische Kontrollen und eine sorgfältige Dokumentation etwaiger Auffälligkeiten. Wenn Du frühzeitig erkennst, dass sich der Zustand Deines Pferdes verändert, kannst Du schneller eingreifen und präventive Schritte einleiten. Dieser ganzheitliche Ansatz im Bereich der Stallhygiene und Pflege sorgt nicht nur für ein gesundes Ohrmilbenmanagement, sondern trägt auch zur allgemeinen Wohlbefindlichkeit Deines Pferdes bei.

Nachsorge und regelmäßige Kontrolle

Nach einer intensiven Behandlung und präventiven Maßnahmen ist die Nachsorge ein unverzichtbarer Teil des Managements gegen Ohrmilben. Es genügt nicht, den Befall einmal zu bekämpfen – eine kontinuierliche Kontrolle ist notwendig, um sicherzustellen, dass keine erneute Vermehrung einsetzt. Hier kommt es auf ein systematisches Vorgehen an, bei dem Du den Zustand der Ohren regelmäßig überprüfst und etwaige Auffälligkeiten sofort notierst.

Wichtige Punkte der Nachsorge sind:

- Regelmäßige Kontrollen: Führe mindestens alle paar Wochen eine gründliche Untersuchung des Ohrbereichs durch.

- Dokumentation: Notiere Dir jede Veränderung, um den Erfolg der Behandlung nachvollziehen zu können.

- Tierärztliche Begleitung: Auch nach der Erstbehandlung empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen den Tierarzt einzubeziehen, um einen professionellen Check durchzuführen.

- Kontinuierliche Pflege: Setze die unterstützenden Pflegemaßnahmen fort, wie sanfte Reinigung und Desinfektion, um Rückfälle zu vermeiden.

- Stallhygiene: Achte weiterhin auf eine saubere Umgebung und trenne nach Möglichkeit die Pflegeutensilien, um eine erneute Kontamination auszuschließen.

Diese kontinuierliche Überwachung und Pflege hilft Dir dabei, frühzeitig Anzeichen eines Wiederauftretens zu erkennen. Gerade in Zeiten, in denen das Risiko eines erneuten Befalls höher ist, solltest Du den Fokus auf eine intensive Nachsorge legen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Tierarzt kann Dir zudem dabei helfen, den optimalen Pflege- und Behandlungsplan anzupassen. Dabei ist es wichtig, dass Du konsequent bleibst und auch bei kleinsten Auffälligkeiten sofort reagierst. So stellst Du sicher, dass Dein Pferd langfristig von einem gesunden Ohrmilbenmanagement profitiert und sich in seiner Umgebung wohlfühlt.

Zusammenfassung und abschließende Gedanken

Die Auseinandersetzung mit Ohrmilben beim Pferd erfordert ein umfassendes Vorgehen – von der Erkennung der ersten Symptome bis hin zu gezielten Maßnahmen in der Nachsorge. Du hast gelernt, dass die Ursachen vielfältig sind und oft in einem Zusammenspiel von Umweltfaktoren und dem Zustand des Immunsystems liegen. Wichtig ist, dass Du auf Anzeichen wie häufiges Kopf- und Ohrschütteln achtest und bei Verdacht schnell einen Tierarzt konsultierst. Eine genaue Diagnose bildet die Grundlage für eine wirksame Behandlung, die medikamentöse Ansätze mit unterstützenden Pflegemaßnahmen kombiniert.

Der präventive Ansatz spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die intensive Nachsorge. Durch regelmäßige Kontrollen, eine gründliche Stallhygiene und eine individuelle Pflege trägst Du dazu bei, das Risiko eines erneuten Befalls zu minimieren. Die kontinuierliche Beobachtung und Dokumentation der Symptome sowie die enge Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Tierarzt helfen Dir, den Zustand Deines Pferdes stets im Blick zu behalten.

Wichtige Stichpunkte im Überblick:

- Ursachen & Übertragung: Direkter und indirekter Kontakt, Umweltfaktoren und ein geschwächtes Immunsystem.

- Symptome: Intensiver Juckreiz, Kopf- und Ohrschütteln, Rötungen und Schuppungen im Ohrbereich.

- Diagnose: Sorgfältige tierärztliche Untersuchung mit Otoskop und Abstrich.

- Behandlung: Medikamentöse Therapie kombiniert mit unterstützenden Reinigungs- und Hygienemaßnahmen.

- Vorbeugung & Nachsorge: Regelmäßige Kontrolle, gründliche Stallhygiene und dokumentierte Pflegepläne.

Wenn Du diese wichtigen Aspekte in Deinen Alltag integrierst, bist Du bestens gerüstet, um Ohrmilbenbefall effektiv zu managen. Der ganzheitliche Ansatz hilft Dir dabei, nicht nur die akuten Beschwerden zu lindern, sondern auch langfristig das Risiko eines erneuten Ausbruchs zu minimieren. Setze auf kontinuierliche Beobachtung und präventive Maßnahmen – so schaffst Du die besten Voraussetzungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden Deines Pferdes.

Insgesamt liefert Dir dieser Leitfaden umfangreiche Informationen, die Dir dabei helfen, Ohrmilben beim Pferd nicht nur zu erkennen und zu behandeln, sondern auch präventiv vorzugehen. Die klar strukturierten Abschnitte zeigen Dir, wie Du Schritt für Schritt vorgehen kannst und welche Maßnahmen essenziell sind, um den Parasitenbefall unter Kontrolle zu halten.

Mit diesem Wissen bist Du in der Lage, sowohl im akuten Fall als auch langfristig die Gesundheit Deines Tieres zu schützen und ihm eine angenehme Umgebung zu bieten. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Tierarzt und eine konsequente Dokumentation der Pflege- und Kontrollmaßnahmen unterstützen Dich dabei, einen dauerhaften Erfolg zu erzielen und Deinem Pferd ein möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen.

Dieser Beitrag gibt Dir einen detaillierten Überblick und viele praktische Tipps an die Hand. Mit einem strukturierten Vorgehen und einem wachen Auge im Alltag kannst Du schnell handeln und den Parasitenbefall effektiv eindämmen. Nutze die Informationen aus den verschiedenen Abschnitten, um den gesamten Lebenszyklus der Ohrmilben zu durchbrechen – von der Prävention bis hin zur regelmäßigen Nachsorge. Auf diese Weise stellst Du sicher, dass Dein Pferd auch in Zukunft in einer Umgebung lebt, in der es sich wohlfühlt und optimal gepflegt wird. Die Kombination aus medizinischer Unterstützung, gezielter Pflege und einem hohen Hygienestandard bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Strategie im Umgang mit Ohrmilben.

Bleibe aufmerksam, handle frühzeitig und setze auf eine konsequente Pflege – so kannst Du langfristig dafür sorgen, dass Dein Pferd vor den unangenehmen Auswirkungen eines Ohrmilbenbefalls geschützt ist. Denke daran, dass regelmäßige Kontrolle und ein systematischer Ansatz essenziell sind, um auch zukünftigen Herausforderungen souverän zu begegnen. Mit diesem Wissen bist Du bestens vorbereitet, um Deinem Pferd ein möglichst gesundes und komfortables Leben zu ermöglichen.

Setze das erlernte Wissen in die Praxis um, bleibe wachsam und dokumentiere alle Schritte – damit bist Du gut gerüstet, um Ohrmilbenbefall effektiv zu bewältigen und Deinem Pferd ein angenehmes, gesundes Leben zu ermöglichen.

Hinweis: Alle Informationen in diesem Beitrag dienen zur Orientierung und sollen Dir als praktischer Leitfaden helfen. Im Zweifelsfall konsultiere bitte immer einen Facharzt oder Tierarzt, um eine individuelle Beratung und Behandlung sicherzustellen.

Haftungsausschluss: Unser Ziel ist es, Dir sorgfältig recherchierte und präzise Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir kombinieren dabei unsere eigenen Erfahrungen mit einer umfassenden Analyse von Herstellerangaben, Kundenrezensionen sowie Bewertungen anderer Websites. Unsere Artikel und Ratgeber werden nicht nur mit menschlicher Sorgfalt erstellt, sondern auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verfeinert, um die Qualität und Aussagekraft unserer Inhalte weiter zu erhöhen. Sowohl bei der Erstellung von Texten, als auch von Bildern.

Trotz dieser sorgfältigen Arbeitsweise können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Entscheidungen und Handlungen, die auf Basis der hier vorgestellten Informationen getroffen werden, solltest Du zusätzlich durch professionellen Rat absichern lassen. Das kann jene ausgebildete Fachkraft auf dem jeweiligen Gebiet sein, etwa ein Therapeut, Tierarzt oder Dein Hausarzt sein. Für eine tiefergehende Einsicht in unseren redaktionellen Prozess, empfehlen wir Dir, unsere Unterseite: "Wie arbeiten wir? Unser Prozess von der Auswahl bis zum Testbericht" zu besuchen.

Bitte beachte, dass die Informationen aus diesem Beitrag veraltet sein oder Fehler enthalten können, da sich Standards und Forschungsergebnisse stetig weiterentwickeln.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Heilversprechen abgeben. Unsere Tipps und Empfehlungen geben lediglich die Informationen wieder, die bestimmten Produkten, Pflanzen oder Methoden nachgesagt werden. Zudem weisen wir darauf hin, dass angegebene Rabattcodes werblichen Charakter haben.