Na, schon mal von Schlaufzügeln gehört oder sie vielleicht sogar schon mal in Aktion gesehen? Sie sind so ein Thema im Reitsport, bei dem die Meinungen echt auseinandergehen. Für die einen sind sie ein nützliches Werkzeug im Training, für die anderen ein absolutes No-Go, das dem Pferd mehr schadet als nützt. Gerade weil sie so umstritten sind, lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen. Was genau sind diese Hilfszügel eigentlich? Wie funktionieren sie und warum wird ihre Anwendung so kontrovers diskutiert? Es ist wichtig, dass Du Dir eine fundierte Meinung bilden kannst, egal ob Du selbst reitest, Pferdebesitzer bist oder einfach nur pferdebegeistert. Lass uns gemeinsam eintauchen und die Fakten beleuchten, damit Du verstehst, was hinter diesem speziellen Reitzubehör steckt und warum es mit so viel Vorsicht zu genießen ist.

Schlaufzügel: Das Wichtigste auf einen Blick

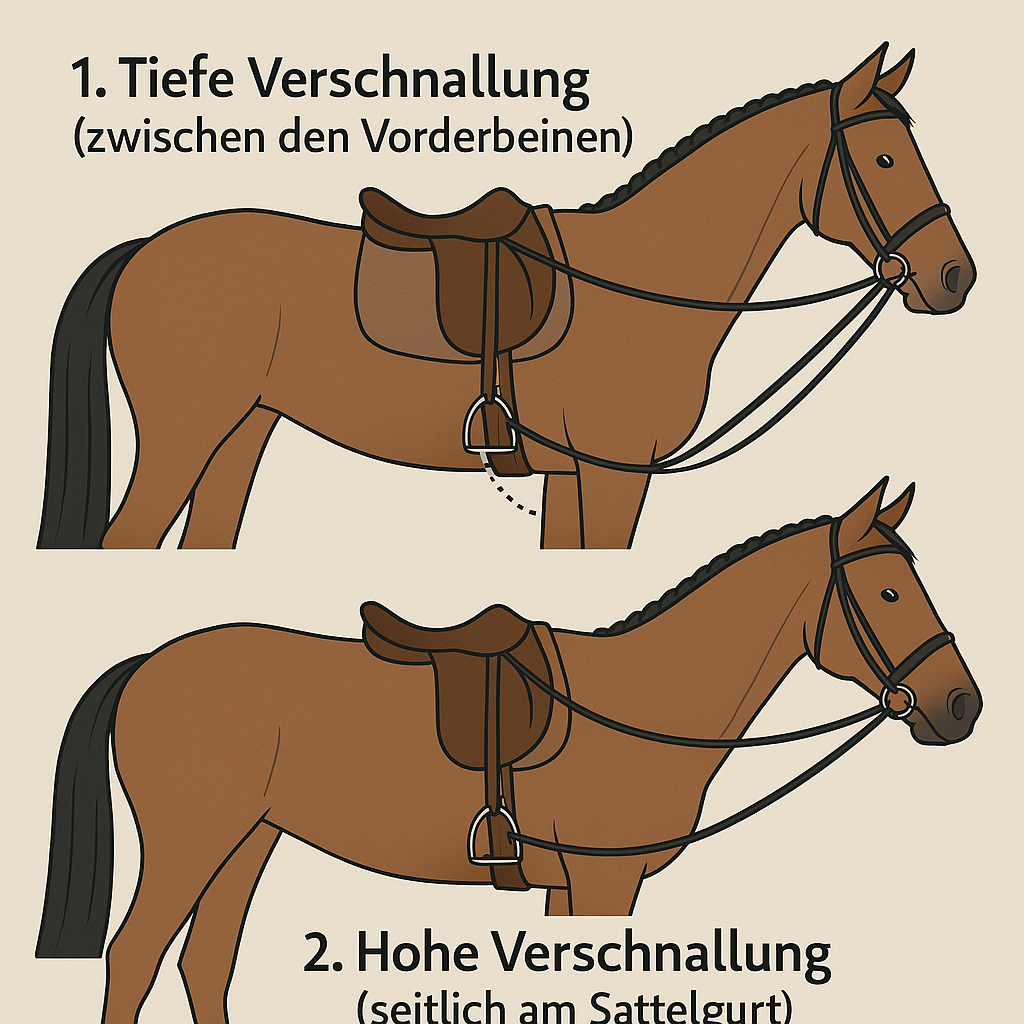

Schlaufzügel gehören zur Kategorie der Hilfszügel und sind im Grunde lange Lederriemen oder Seile, die zusätzlich zum normalen Zügel verwendet werden. Ihr markantestes Merkmal ist die Funktionsweise nach dem Flaschenzugprinzip. Das bedeutet, die Kraft, die Sie als Reiterin oder Reiter mit der Hand aufwenden, wird im Pferdemaul etwa verdoppelt. Diese Verstärkung ist der Hauptgrund, warum Schlaufzügel so wirksam, aber gleichzeitig auch so riskant sein können. Sie werden meist entweder tief (zwischen den Vorderbeinen) oder seltener hoch (seitlich am Sattelgurt) verschnallt. Befürworter sehen ihren Nutzen darin, Pferden, die sich nach oben entziehen oder den Rücken wegdrücken, den Weg in die Dehnungshaltung zu weisen oder als kurzzeitige Begrenzung zu dienen. Kritiker warnen jedoch eindringlich vor den Gefahren: Bei unsachgemäßer oder zu starker Anwendung können erhebliche Schäden im Genick, Maul und an der Muskulatur entstehen. Psychischer Stress für das Pferd ist ebenfalls eine häufige Folge. Deshalb gehören Schlaufzügel ausschließlich in die Hände sehr erfahrener, feinfühliger Reiterinnen und Reiter.

- Definition: Zusätzliche Hilfszügel, die nach dem Flaschenzugprinzip wirken.

- Wirkung: Verdoppeln die Zügelkraft des Reiters im Pferdemaul.

- Verschnallung: Meist tief zwischen den Vorderbeinen oder hoch seitlich am Sattelgurt.

- Potenzieller Nutzen: Korrekturhilfe bei spezifischen Problemen (z.B. Herausheben), Führung in die Tiefe.

- Hohe Risiken: Gefahr von Überlastung, Verletzungen (Genick, Maul, Rücken), psychischem Stress bei falscher Anwendung.

- Anwender: Ausschließlich für sehr erfahrene und sensible Reiter geeignet.

Was genau sind Schlaufzügel und wie funktionieren sie?

Schlaufzügel, oft auch einfach „Schlaufer“ genannt, sind ein spezifischer Typ von Hilfszügeln im Reitsport. Sie bestehen typischerweise aus zwei separaten Riemen, die aus Leder oder einem stabilen Seil gefertigt sind und jeweils eine Länge von etwa zwei bis zweieinhalb Metern aufweisen. An einem Ende befindet sich meist eine Schlaufe oder ein Karabinerhaken zur Befestigung am Sattelgurt, während das andere Ende durch den jeweiligen Trensenring (von außen nach innen) geführt und dann wie ein zweiter Zügel vom Reiter in die Hand genommen wird. Sie liegen also zusätzlich zum normalen Trensenzügel in der Reiterhand.

Das absolut entscheidende Merkmal, das den Schlaufzügel von vielen anderen Hilfszügeln unterscheidet und seine Wirkung (und Gefahr) ausmacht, ist der Flaschenzugmechanismus. Stellen Sie sich eine einfache Umlenkrolle vor: Wenn Sie an einem Ende ziehen, wird die Kraft am anderen Ende umgelenkt. Der Schlaufzügel funktioniert nach einem ähnlichen, aber kraftverstärkenden Prinzip. Der Weg des Zügels vom Sattelgurt durch den Trensenring zur Reiterhand erzeugt diesen Hebel- bzw. Flaschenzugeffekt. Das bedeutet konkret: Die Zugkraft, die Sie mit Ihrer Hand ausüben, kommt im Pferdemaul ungefähr doppelt so stark an. Wenn Sie also beispielsweise mit einer Kraft ziehen, die 5 Kilogramm entspricht, wirken auf das Gebiss im Pferdemaul etwa 10 Kilogramm ein. Diese Kraftverstärkung macht den Schlaufzügel zu einem sehr mächtigen Instrument, das bei unsachgemäßer Anwendung enormen Druck und potenziell Schmerzen verursachen kann.

Historisch betrachtet wird die Erfindung der Schlaufzügel oft William Cavendish, dem Herzog von Newcastle (1592-1676), zugeschrieben. Cavendish war bekannt für seine Reitkunst, aber auch für Methoden, die aus heutiger Sicht als eher robust bis hart gelten würden. Diese historische Einordnung unterstreicht vielleicht schon, dass der Schlaufzügel von Beginn an ein Werkzeug war, das eine deutliche Einwirkung ermöglichte.

Im Vergleich zu starren Hilfszügeln wie Ausbindern, die eine feste Längeneinstellung haben, bietet der Schlaufzügel dem Reiter die Möglichkeit, die Einwirkung dynamisch während des Reitens anzupassen – also den Zügel nachzugeben oder anzunehmen. Genau diese Flexibilität, kombiniert mit der Kraftverstärkung, birgt aber auch das hohe Risiko des Missbrauchs, wenn der Reiter nicht über das nötige Feingefühl und Wissen verfügt.

- Aufbau: Zwei separate Riemen (Leder/Seil), ca. 2-2,5m lang, Befestigung am Gurt, Führung durch Trensenringe zur Reiterhand.

- Kernmechanismus: Funktionieren nach dem Flaschenzugprinzip.

- Wirkung: Die vom Reiter eingesetzte Kraft wird im Pferdemaul etwa verdoppelt.

- Konsequenz: Ermöglicht starke Einwirkung, birgt aber hohes Risiko für Überlastung und Schmerzen.

- Dynamik: Im Gegensatz zu starren Hilfszügeln kann die Wirkung während des Reitens angepasst werden.

Wie werden Schlaufzügel korrekt verschnallt?

Die Art und Weise, wie Schlaufzügel verschnallt werden, hat einen direkten Einfluss auf ihre Wirkungsrichtung. Es gibt zwei grundlegende Methoden, die jeweils unterschiedliche Effekte auf die Haltung des Pferdes haben. Unabhängig von der Verschnallungsart bleibt jedoch der grundlegende Flaschenzugeffekt – die Verdopplung der Krafteinwirkung – bestehen. Die korrekte Verschnallung ist entscheidend, aber noch wichtiger ist das Verständnis dafür, wann und wie der Zügel eingesetzt wird.

1. Tiefe Verschnallung (zwischen den Vorderbeinen):

Dies ist die häufigste und wohl bekannteste Methode. Hierbei werden die Enden der Schlaufzügel am Sattelgurt zwischen den Vorderbeinen des Pferdes befestigt. Von dort verlaufen die Riemen nach vorne, werden von außen nach innen durch die jeweiligen Trensenringe gefädelt und dann vom Reiter wie ein zweiter Zügel aufgenommen.

- Wirkungsrichtung: Der Zug wirkt primär nach unten und hinten, in Richtung des Sattelgurtes zwischen den Vorderbeinen.

- Intendierter Effekt: Diese Verschnallung soll das Pferd dazu animieren, im Genick nachzugeben und die Nase in Richtung Brust zu nehmen – also den „Weg in die Tiefe“ zu finden. Sie wird oft bei Pferden eingesetzt, die dazu neigen, sich stark nach oben herauszuheben oder den Hals gegen den Zügel steif zu machen.

- Wichtiger Hinweis: Auch bei dieser Verschnallung darf der Zügel niemals dazu benutzt werden, den Kopf mit Gewalt herunterzuziehen. Er soll lediglich eine Richtung weisen und sofort nachgeben, wenn das Pferd die gewünschte Haltung anbietet.

2. Hohe Verschnallung (seitlich am Sattelgurt):

Diese Variante wird seltener angewendet. Dabei werden die Enden der Schlaufzügel seitlich am Sattelgurt befestigt, etwa auf Höhe der Sattelblätter, ähnlich wie bei Dreieckszügeln oder Ausbindern. Von diesen seitlichen Befestigungspunkten verlaufen die Riemen ebenfalls durch die Trensenringe zur Reiterhand.

- Wirkungsrichtung: Der Zug wirkt hierbei eher seitlich-rückwärts, tendenziell etwas mehr nach oben als bei der tiefen Verschnallung.

- Intendierter Effekt: Diese Verschnallung zielt mehr auf die seitliche Begrenzung und kann unterstützend für die Aufrichtung wirken, indem sie dem Pferd einen Rahmen gibt. Sie soll verhindern, dass das Pferd über die Schulter ausweicht oder den Kopf zu weit nach außen nimmt.

- Anwendungskontext: Manchmal wird diese Verschnallung bei weiter ausgebildeten Pferden zur Verfeinerung oder zur Korrektur spezifischer seitlicher Probleme genutzt.

Generelle Grundsätze zur Verschnallung und Nutzung:

Unabhängig von der gewählten Methode ist es essenziell, dass der Schlaufzügel immer locker durchhängt, solange das Pferd in der gewünschten Haltung geht. Er soll nur dann zum Tragen kommen, wenn das Pferd sich der Anlehnung entzieht (z.B. durch starkes Herausheben). Der normale Trensenzügel bleibt immer das primäre Kommunikationsmittel. Der Schlaufzügel ist lediglich eine zusätzliche, temporäre und im Idealfall nur selten benötigte Hilfe. Eine dauerhaft angespannte Haltung über den Schlaufzügel ist tierschutzrelevant und kontraproduktiv für eine korrekte Ausbildung.

- Zwei Hauptmethoden: Tiefe Verschnallung (zwischen den Beinen) und hohe Verschnallung (seitlich am Gurt).

- Tiefe Verschnallung: Zielt auf Nachgeben im Genick und den Weg in die Tiefe, Zugrichtung nach unten-hinten.

- Hohe Verschnallung: Zielt mehr auf seitliche Begrenzung und Aufrichtung, Zugrichtung seitlich-rückwärts.

- Grundprinzip: Der Flaschenzugeffekt wirkt bei beiden Methoden.

- Wichtige Regel: Schlaufzügel sollten locker hängen und nur punktuell wirken, der normale Zügel führt. Niemals zum Herunterziehen oder Fixieren verwenden!

Sinnvoller Einsatz: Wann und warum könnten Schlaufzügel genutzt werden?

Obwohl Schlaufzügel sehr kritisch gesehen werden müssen, gibt es Situationen und Argumente, die von Befürwortern für ihren zeitlich begrenzten und sehr bewussten Einsatz angeführt werden. Es ist jedoch unerlässlich zu betonen, dass diese Anwendungsszenarien ausschließlich für sehr erfahrene, feinfühlige Reiterinnen und Reiter gelten, die genau wissen, was sie tun und warum. Für Anfänger, unsichere Reiter oder als generelle Trainingsmethode sind Schlaufzügel absolut ungeeignet.

Hier sind einige Kontexte, in denen der Einsatz von Schlaufzügeln manchmal diskutiert wird:

- Korrektur bei starkem Herausheben oder Wegdrücken: Wenn ein Pferd gelernt hat, sich der Reiterhand konsequent durch extremes Anheben des Kopfes und Wegdrücken des Rückens zu entziehen, kann der Schlaufzügel (meist tief verschnallt) punktuell eingesetzt werden, um dem Pferd den Weg nach unten zu weisen. Die Idee ist nicht, das Pferd herunterzuzwingen, sondern ihm eine Grenze zu setzen und ihm zu zeigen, dass das Nachgeben im Genick und das Dehnen angenehmer ist. Sobald das Pferd nachgibt, muss der Schlaufzügel sofort wieder locker sein.

- Unterstützung bei Pferden mit schwieriger Anatomie: Manche Pferde haben aufgrund ihres Exterieurs (z.B. ein sehr stark entwickelter Unterhals, enge Ganaschenfreiheit, ein hoher Halsansatz) Schwierigkeiten, den Weg in eine korrekte Dehnungshaltung zu finden. Hier könnte der Schlaufzügel als vorübergehende Orientierungshilfe dienen, um dem Pferd zu helfen, die richtige Muskulatur zu aktivieren und eine bessere Balance zu finden. Auch hier gilt: Es ist eine Krücke, keine Dauerlösung, und muss mit viel Gefühl eingesetzt werden.

- Als „Sicherheitsbegrenzung“ in bestimmten Situationen: In seltenen Fällen werden Schlaufzügel als eine Art „Notbremse“ oder Begrenzung nach oben bei Pferden beschrieben, die zu plötzlichem Losstürmen oder extremem Kopfschlagen neigen. Dies ist jedoch ein hochgradig umstrittener Einsatzbereich, da die Ursachen für solches Verhalten (Schmerzen, Angst, Ausbildungsfehler) adressiert werden müssen, anstatt nur die Symptome zu unterdrücken. Eine unsachgemäße „Notbremsung“ mit Schlaufzügeln kann zudem gefährlich sein.

- Hilfe beim Finden des „Wegs in die Tiefe“: Ähnlich wie bei Punkt 1 und 2, kann der Schlaufzügel Pferden, die sich schwer tun, über den Rücken zu schwingen und sich vorwärts-abwärts zu dehnen, eine taktile Erinnerung geben. Der Reiter kann durch einen minimalen Impuls am Schlaufzügel die Richtung vorgeben und muss sofort nachgeben, wenn das Pferd reagiert.

Wichtige Abgrenzung zu anderen Hilfszügeln: Im Vergleich zu starren Ausbindern erlauben Schlaufzügel eine dynamischere Einwirkung durch die Reiterhand. Während Ausbinder eine konstante Länge vorgeben, kann der Reiter mit dem Schlaufzügel die Länge und den Druck variieren. Dies kann ein Vorteil sein, wenn es darum geht, dem Pferd nur in bestimmten Momenten eine Grenze zu setzen und ansonsten eine freiere Haltung zu ermöglichen. Gleichzeitig liegt genau hierin auch die Gefahr der Überdosierung und des ständigen „Herumziehens.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der potenziell „sinnvolle“ Einsatz von Schlaufzügeln ist extrem begrenzt und erfordert ein Höchstmaß an reiterlichem Können, Gefühl und Verantwortungsbewusstsein. Sie sollten niemals als Ersatz für eine solide Grundausbildung, korrekte Gymnastizierung und die Behebung von Ursachen für Rittigkeitsprobleme dienen. Ihr Einsatz sollte immer eine absolute Ausnahme bleiben und kritisch hinterfragt werden.

- Nur für Experten: Einsatz erfordert höchste reiterliche Kompetenz und Feingefühl.

- Korrekturhilfe: Punktueller Einsatz bei Pferden, die sich stark nach oben entziehen.

- Unterstützung bei Exterieurproblemen: Vorübergehende Hilfe für Pferde mit anatomischen Schwierigkeiten, den Weg in die Dehnung zu finden.

- Begrenzung (umstritten): Selten als „Sicherheitsnetz“ bei extremen Reaktionen (Ursachenforschung wichtiger!).

- Orientierungshilfe: Taktile Unterstützung beim Finden der Vorwärts-Abwärts-Dehnung.

- Wichtigstes Prinzip: Immer nur punktuell, niemals als Zwang, sofortiges Nachgeben bei korrekter Reaktion. Darf niemals die Basisarbeit ersetzen.

Die Kehrseite: Risiken und Kritikpunkte beim Einsatz von Schlaufzügeln

Die Verwendung von Schlaufzügeln ist nicht ohne Grund eines der am heißesten diskutierten Themen im Reitsport. Die Kritikpunkte sind zahlreich und die Risiken bei unsachgemäßer oder auch nur leichtfertiger Anwendung sind erheblich. Im Mittelpunkt der Kritik steht fast immer der Flaschenzugmechanismus und die damit verbundene Kraftverstärkung, die fatale Folgen haben kann.

Physische Schäden – Die gravierendsten Risiken:

- Übermäßiger Druck auf Genick und Maul: Dies ist das Hauptproblem. Durch die Verdopplung der Reiterkraft können enorme Druckspitzen entstehen. Im Genickbereich, wo das empfindliche Nackenband ansetzt und viele Nerven verlaufen, kann dies zu schmerzhaften Entzündungen (z.B. Genickbeule, eine Schleimbeutelentzündung), Muskelverspannungen, Zerrungen bis hin zu Mikrorissen in Bändern und Muskeln führen. Im Extremfall sind sogar Wirbelverletzungen im Halsbereich denkbar. Im Maul führt der starke Druck zu Schmerzen an Laden und Zunge, kann die Schleimhäute verletzen und das Pferd dazu bringen, sich erst recht gegen den Druck zu wehren oder völlig abzustumpfen.

- Förderung einer falschen Muskulatur und Haltung: Wenn das Pferd durch den Schlaufzügel in eine Beizäumung gezwungen wird, ohne reell über den Rücken zu arbeiten, entwickelt es oft eine starke Unterhalsmuskulatur, während die wichtige Oberlinie (Rückenmuskulatur) unterentwickelt bleibt oder sich sogar zurückbildet. Das Pferd lernt, sich „hinter dem Zügel zu verkriechen“, der Rücken wird fest und drückt sich weg. Eine korrekte Losgelassenheit und Durchlässigkeit wird so verhindert.

- Entstehung von Zügellahmheit und Arthrosen: Die unnatürliche, oft verspannte Haltung kann langfristig zu Zügellahmheit führen. Die ständige Fehlbelastung der Halswirbelsäule erhöht das Risiko für frühzeitige Arthrosen und andere degenerative Veränderungen.

- Schäden am Bewegungsapparat (insbesondere beim Springen): Der Einsatz von Schlaufzügeln beim Springreiten ist besonders kritisch. Die eingeschränkte Kopf- und Halsfreiheit behindert die natürliche Balancierbewegung des Pferdes im Sprungablauf. Dies kann zu einer unphysiologischen Belastung der Vorderbeine bei der Landung führen, was Strukturen wie die tiefe Beugesehne, das Fesselringband und die Hufrolle massiv schädigen kann.

- Verknöcherungen und Entzündungen: Chronischer, unsachgemäßer Druck kann zu Verknöcherungen an Bandansätzen (z.B. am Nackenbandansatz) führen und dauerhafte Entzündungszustände im Genickbereich hervorrufen.

Psychische Belastung und Trainingseffekte:

- Stress und Angst: Das Gefühl, dem starken Druck nicht entkommen zu können und in eine Position gezwungen zu werden, löst bei vielen Pferden erheblichen Stress, Angst oder Panik aus. Sie fühlen sich eingesperrt, was sich in Abwehrreaktionen wie Schweifschlagen, Zähneknirschen oder Kopfschlagen äußern kann.

- Verlust von Vertrauen: Eine harte Hand, verstärkt durch den Schlaufzügel, zerstört das Vertrauen des Pferdes in die Reiterhand als feines Kommunikationsmittel. Das Pferd lernt, dass die Hand Schmerz bedeuten kann.

- Erzeugung einer „falschen Anlehnung“: Das Pferd wird oft hinter die Senkrechte gezwungen. Das bedeutet, die Nasenlinie befindet sich hinter der gedachten vertikalen Linie vom Auge zum Boden. Dies ist keine reelle Anlehnung, sondern ein Ausweichen vor dem Druck. Das Pferd trägt sich nicht selbst, sondern stützt sich auf den Zügel oder entzieht sich komplett.

- Maskierung von Problemen: Schlaufzügel können Rittigkeitsprobleme oder Schmerzen kaschieren, anstatt ihre Ursachen zu beheben. Ein Pferd, das sich heraushebt, hat vielleicht Schmerzen, einen unpassenden Sattel oder versteht die Hilfen nicht. Dies muss geklärt werden, anstatt das Symptom mit Gewalt zu unterdrücken.

Die Kontroverse und Expertenmeinungen:

Aufgrund dieser erheblichen Risiken ist der Einsatz von Schlaufzügeln stark umstritten. In der Schweiz sind sie auf Turnier- und Abreiteplätzen bereits seit 2015 komplett verboten. Auch in anderen Ländern wird über ähnliche Verbote diskutiert. Viele namhafte Ausbilder und Tierärzte warnen eindringlich vor ihrem Gebrauch. Dr. Robert Stodulka formulierte es drastisch: Ein Schlaufzügel in der Hand eines Ungeübten sei wie „eine Rasierklinge in der Hand eines Affen“. Dressurreiterin Gonnelien Rothenberger betont, dass sie bei jungen Pferden nichts zu suchen hätten. Selbst wenn sie bei erfahrenen Pferden eingesetzt werden, dann nur extrem locker und als Begrenzung nach oben, niemals um den Kopf nach unten zu ziehen.

Diese Punkte machen deutlich, warum Schlaufzügel ein Hilfsmittel sind, dessen Einsatz extrem kritisch hinterfragt werden muss und das in den meisten Fällen mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt, insbesondere wenn es nicht von absoluten Experten mit größter Zurückhaltung verwendet wird.

- Hauptgefahr: Kraftverstärkung (Flaschenzug) führt zu massivem Druck bei falscher Anwendung.

- Physische Risiken: Verletzungen/Schmerzen in Genick, Maul, Rücken; falsche Muskelentwicklung (Unterhals); Risiko für Lahmheiten, Arthrose; hohe Gefahr beim Springen für Sehnen/Bänder.

- Psychische Risiken: Hoher Stress, Angst, Panik; Vertrauensverlust zur Reiterhand.

- Negative Trainingseffekte: Pferd geht hinter dem Zügel, keine reelle Anlehnung; Maskierung statt Lösung von Problemen.

- Hohe Kontroverse: In einigen Ländern bereits verboten; von vielen Experten kritisch gesehen oder abgelehnt.

Fazit: Ein Hilfsmittel nur für Expertenhände – oder besser gar nicht?

Schlaufzügel sind ohne Frage eines der umstrittensten Hilfsmittel im Reitsport. Ihre Fähigkeit, die Zügelkraft des Reiters durch den Flaschenzugmechanismus erheblich zu verstärken, macht sie zu einem mächtigen Werkzeug – aber eben auch zu einem potenziell gefährlichen. Die Risiken für gravierende körperliche Schäden an Genick, Maul, Muskulatur und Bewegungsapparat sowie für erheblichen psychischen Stress beim Pferd sind bei unsachgemäßer Anwendung immens.

Auch wenn es theoretische Szenarien gibt, in denen ein sehr erfahrener, feinfühliger und selbstkritischer Reiter den Schlaufzügel punktuell und extrem dosiert zur Korrektur spezifischer, hartnäckiger Probleme einsetzen könnte, überwiegen die Nachteile und Gefahren bei Weitem. Die Verlockung, ein Rittigkeitsproblem schnell und mit Druck zu „lösen“, anstatt die oft mühsame Ursachenforschung und korrekte gymnastizierende Arbeit zu leisten, ist groß. Doch genau das ist der falsche Weg.

Schlaufzügel gehören definitiv nicht in die Hände von Reitanfängern, unsicheren oder durchschnittlichen Reitern. Sie sind kein Instrument zur Ausbildung junger Pferde und sollten niemals dazu verwendet werden, ein Pferd in eine äußere Form zu zwingen oder den Kopf herunterzuziehen. Eine korrekte Anlehnung und Dehnungshaltung entsteht aus Losgelassenheit, korrektem Reiten über den Rücken und dem Vertrauen des Pferdes – nicht durch mechanischen Zwang.

Die anhaltende Debatte und die Verbote in einigen Ländern zeigen, dass ein Umdenken stattfindet. Der Fokus sollte immer auf einer pferdegerechten, fairen Ausbildung liegen, die auf soliden Grundprinzipien, Geduld und dem Verständnis für die Biomechanik und Psyche des Pferdes basiert. Bevor Sie also über den Einsatz von Schlaufzügeln nachdenken, sollten alle anderen Möglichkeiten der Ausbildung, Korrektur und des Managements (Gesundheitscheck, Ausrüstungskontrolle, Trainingsaufbau) ausgeschöpft sein. Und selbst dann bleibt die Frage, ob der potenzielle Nutzen die erheblichen Risiken jemals wirklich rechtfertigt.

Letztendlich sollte das Wohlbefinden des Pferdes immer an erster Stelle stehen. Ein respektvoller und sachkundiger Umgang, der auf Vertrauen und echter Kommunikation basiert, ist der Schlüssel zu einer harmonischen Partnerschaft – und dafür braucht es in den allermeisten Fällen keine Schlaufzügel.

Haftungsausschluss: Unser Ziel ist es, Dir sorgfältig recherchierte und präzise Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir kombinieren dabei unsere eigenen Erfahrungen mit einer umfassenden Analyse von Herstellerangaben, Kundenrezensionen sowie Bewertungen anderer Websites. Unsere Artikel und Ratgeber werden nicht nur mit menschlicher Sorgfalt erstellt, sondern auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verfeinert, um die Qualität und Aussagekraft unserer Inhalte weiter zu erhöhen. Sowohl bei der Erstellung von Texten, als auch von Bildern.

Trotz dieser sorgfältigen Arbeitsweise können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Entscheidungen und Handlungen, die auf Basis der hier vorgestellten Informationen getroffen werden, solltest Du zusätzlich durch professionellen Rat absichern lassen. Das kann jene ausgebildete Fachkraft auf dem jeweiligen Gebiet sein, etwa ein Therapeut, Tierarzt oder Dein Hausarzt sein. Für eine tiefergehende Einsicht in unseren redaktionellen Prozess, empfehlen wir Dir, unsere Unterseite: "Wie arbeiten wir? Unser Prozess von der Auswahl bis zum Testbericht" zu besuchen.

Bitte beachte, dass die Informationen aus diesem Beitrag veraltet sein oder Fehler enthalten können, da sich Standards und Forschungsergebnisse stetig weiterentwickeln.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Heilversprechen abgeben. Unsere Tipps und Empfehlungen geben lediglich die Informationen wieder, die bestimmten Produkten, Pflanzen oder Methoden nachgesagt werden. Zudem weisen wir darauf hin, dass angegebene Rabattcodes werblichen Charakter haben.