Die Rosse gehört zum natürlichen Zyklus einer Stute dazu, doch manchmal kann sie für Pferd und Mensch zu einer echten Belastungsprobe werden. Du kennst das vielleicht: Deine sonst so umgängliche Stute wird zickig, klemmig, extrem anhänglich oder zeigt andere Verhaltensweisen, die den Alltag und das Training erschweren. Diese zyklusbedingten Veränderungen sind nicht nur lästig, sondern können auch auf Unwohlsein oder sogar Schmerzen bei Deiner Stute hindeuten. Es ist wichtig zu verstehen, was während der Rosse im Körper Deines Pferdes passiert und wie Du sie bestmöglich unterstützen kannst. Es geht nicht darum, den Zyklus zu unterdrücken, sondern darum, Deiner Stute zu helfen, diese Phase mit mehr Wohlbefinden und Ausgeglichenheit zu durchleben. In diesem Beitrag schauen wir uns genauer an, was Rosseprobleme auslösen kann und welche Lösungsansätze es gibt – von Managementanpassungen über Trainingstipps bis hin zur gezielten Fütterungsunterstützung.

Rosseprobleme auf einen Blick

Wenn Deine Stute während der Rosse deutliche Verhaltensänderungen oder Unwohlsein zeigt, bist Du nicht allein. Viele Stutenbesitzer kennen die Herausforderungen, die mit dem hormonellen Zyklus einhergehen können. Typische Anzeichen sind eine gesteigerte Empfindlichkeit beim Putzen oder Satteln, eine verminderte Leistungsbereitschaft unter dem Sattel, auffälliges Wiehern, häufiges Urinieren („Blitzen“) oder eine allgemeine Unruhe und Launenhaftigkeit. Manchmal kann sich die Rosse auch durch körperliche Symptome wie leichte Kolikanzeichen äußern. Diese Probleme können nicht nur das Training und den Umgang erschweren, sondern auch das Wohlbefinden Deiner Stute beeinträchtigen. Die Ursachen liegen im komplexen Zusammenspiel der Hormone, insbesondere Östrogen und Progesteron. Es gibt verschiedene Wege, Deine Stute zu unterstützen:

- Management anpassen: Überdenke Haltung und Umgang während der Rosse.

- Training modifizieren: Passe die Anforderungen an die Tagesform an.

- Fütterung optimieren: Achte auf eine ausgewogene Nährstoffversorgung.

- Ergänzungsfuttermittel nutzen: Gezielte Unterstützung durch Kräuter und Nährstoffe.

- Tierärztliche Abklärung: Schließe gesundheitliche Probleme aus.

Ein verständnisvoller und angepasster Umgang ist oft der erste Schritt, um Deiner Stute diese Phase zu erleichtern.

Das könnte helfen:

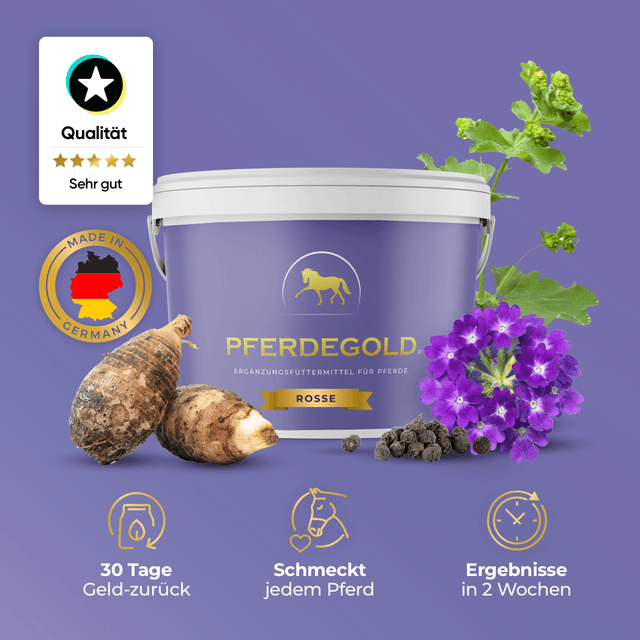

Pferdegold® Rosse – Hilft bei Rosse Problemen

Bei Rosseproblemen

Bei übersteigerter Hengstigkeit

Reich an Vitaminen, Spurenelemente und Mineralien

Den Zyklus der Stute verstehen: Mehr als nur „zickig sein“

Um Rosseprobleme richtig einordnen und angehen zu können, ist ein grundlegendes Verständnis des weiblichen Pferdezyklus unerlässlich. Die Rosse, auch Östrus genannt, ist die Phase im Zyklus, in der die Stute paarungsbereit ist. Dieser Zyklus ist saisonal polyöstrisch, was bedeutet, dass Stuten hauptsächlich im Frühjahr und Sommer regelmäßig rossen, wenn die Tage länger werden. Im Herbst und Winter legen viele Stuten eine hormonelle Pause ein (Anöstrus). Ein kompletter Zyklus dauert durchschnittlich 21 Tage, wobei die eigentliche Rosse, also die Zeit der Follikelreifung und Paarungsbereitschaft, etwa 5 bis 7 Tage andauert. Gesteuert wird das Ganze durch ein komplexes Hormonsystem:

- Östrogen: Dieses Hormon dominiert während der Rosse. Es wird vom heranreifenden Follikel im Eierstock produziert und ist verantwortlich für die typischen Rosseanzeichen wie Duldungsbereitschaft gegenüber Hengsten, häufiges Urinieren und Verhaltensänderungen. Ein hoher Östrogenspiegel kann bei manchen Stuten zu Nervosität, Überempfindlichkeit und Leistungsabfall führen.

- Progesteron: Nach dem Eisprung (Ovulation) bildet sich aus dem Follikelrest der Gelbkörper, der Progesteron produziert. Dieses Hormon unterdrückt die Rosseanzeichen und sorgt für die Aufrechterhaltung einer möglichen Trächtigkeit. Es wird oft als „Ruhehormon“ bezeichnet. Findet keine Befruchtung statt, bildet sich der Gelbkörper zurück, der Progesteronspiegel sinkt, und ein neuer Zyklus beginnt mit der nächsten Follikelreifung.

Die Intensität der Rosse und die damit verbundenen Verhaltensänderungen sind von Stute zu Stute sehr individuell. Während manche Stuten kaum Anzeichen zeigen, leiden andere deutlich unter den hormonellen Schwankungen. Probleme entstehen oft dann, wenn das hormonelle Gleichgewicht gestört ist, die Rosse besonders stark ausgeprägt ist oder die Stute Schmerzen im Bereich der Eierstöcke empfindet. Es ist also keineswegs nur „schlechte Laune“, sondern oft ein Ausdruck körperlichen oder hormonellen Ungleichgewichts.

Typische Anzeichen für ausgeprägte Rosseprobleme erkennen

Die Anzeichen, dass eine Stute unter ihrer Rosse leidet oder diese besonders stark ausgeprägt ist, können vielfältig sein und sowohl das Verhalten als auch die körperliche Verfassung und die Leistungsfähigkeit betreffen. Es ist wichtig, diese Signale wahrzunehmen und richtig zu deuten, um Deiner Stute helfen zu können.

Verhaltensänderungen:

- Launenhaftigkeit und Zickigkeit: Plötzliche Stimmungsschwankungen, Aggressivität gegenüber anderen Pferden oder dem Menschen, Ohrenanlegen beim Annähern.

- Überempfindlichkeit: Starke Reaktionen auf Berührungen, besonders im Flanken- und Bauchbereich, Unwillen beim Putzen oder Satteln.

- Anhänglichkeit oder Abweisung: Manche Stuten suchen extrem die Nähe, andere wollen ihre Ruhe haben.

- Unkonzentriertheit und Ablenkbarkeit: Schwierigkeiten, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, ständiges Wiehern, starke Orientierung zu anderen Pferden (insbesondere Wallachen oder Hengsten).

- Hengstiges Verhalten: Manche Stuten zeigen fast hengstähnliche Verhaltensweisen, können aufdringlich werden oder versuchen aufzuspringen.

- Lautäußerungen: Vermehrtes Wiehern, Quietschen.

Körperliche Anzeichen:

- Häufiges Urinieren („Blitzen“): Charakteristisches Anheben des Schweifs und Absetzen kleiner Urinmengen, oft begleitet von einem Öffnen und Schließen der Schamlippen.

- Schweifschlagen: Nervöses oder gereiztes Schlagen mit dem Schweif, auch ohne Fliegen.

- Verspannungen: Fester Rücken, klemmiger Gang, allgemeine Steifheit.

- Leichte Koliksymptome: Unruhe, zum Bauch schauen, Wälzen – dies kann auf Schmerzen im Bereich der Eierstöcke hindeuten (Follikelspannung, Ovulationsschmerz). Hier ist Vorsicht geboten und im Zweifel immer der Tierarzt zu rufen!

Leistungseinbußen:

- Mangelnde Rittigkeit: Klemmigkeit, Widersetzlichkeit gegen den Schenkel oder die Hand, Taktfehler, Buckeln oder Steigen.

- Verminderte Leistungsbereitschaft: Lustlosigkeit, schnelle Ermüdung, mangelnder Vorwärtsdrang.

- Inkonsistente Leistung: An einem Tag läuft die Stute gut, am nächsten ist sie kaum zu reiten.

Wenn Du mehrere dieser Anzeichen regelmäßig während der Rosse bei Deiner Stute beobachtest, ist es sinnvoll, nach Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jede Verhaltensänderung während der Rosse ein Problem darstellt, aber deutliches Unwohlsein oder starke Beeinträchtigungen im Alltag sollten ernst genommen werden.

Zusammenfassend lassen sich typische Probleme oft hier erkennen:

- Verhalten: Zickig, launisch, empfindlich, unkonzentriert.

- Körperlich: Häufiges Urinieren, Schweifschlagen, Verspannungen, evtl. leichte Koliksymptome.

- Leistung: Klemmig, widersetzlich, unmotiviert, inkonsistent.

Management und Training anpassen: Verständnis und Geduld sind gefragt

Eine der ersten und wichtigsten Maßnahmen bei Rosseproblemen ist die Anpassung des Managements und des Trainings an die Bedürfnisse Deiner Stute in dieser Phase. Oft können schon kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen und den Stress für beide Seiten reduzieren.

Management im Stall und auf der Weide:

- Sozialkontakte beobachten: Ist Deine Stute in der Herde während der Rosse gestresst? Wird sie von anderen Pferden (besonders Wallachen) bedrängt oder ist sie selbst aufdringlich? Manchmal kann eine vorübergehende Anpassung der Gruppenzusammensetzung oder das Schaffen von Rückzugsmöglichkeiten sinnvoll sein. Eine Haltung in einer reinen Stutengruppe kann manchmal ruhiger sein, ist aber nicht immer eine Garantie für Harmonie.

- Ruhephasen ermöglichen: Sorge dafür, dass Deine Stute genügend Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hat, besonders wenn sie empfindlich oder gestresst wirkt.

- Routine beibehalten: Ein geregelter Tagesablauf mit festen Fütterungs- und Weidezeiten kann generell zur Ausgeglichenheit beitragen.

Umgang und Training:

- Geduld und Verständnis: Das Wichtigste ist, zu akzeptieren, dass Deine Stute sich vielleicht nicht wohlfühlt oder hormonell beeinflusst ist. Strafen für unerwünschtes Verhalten sind hier kontraproduktiv und können das Problem verschlimmern. Sei nachsichtig und geduldig.

- Anforderungen anpassen: Erwarte während der Rosse keine Höchstleistungen. Wenn Du merkst, dass Deine Stute klemmig, unkonzentriert oder besonders empfindlich ist, reduziere die Anforderungen im Training. Leichte Arbeit, Bodenarbeit, ein entspannter Ausritt oder auch mal nur ein Spaziergang können bessere Alternativen sein als ein anstrengendes Dressur- oder Springtraining.

- Aufwärmen ernst nehmen: Gerade wenn Verspannungen ein Thema sind, ist ein sorgfältiges, langes Aufwärmen im Schritt besonders wichtig.

- Sensibilität berücksichtigen: Sei besonders vorsichtig beim Putzen und Satteln, wenn Deine Stute im Bauch- oder Flankenbereich empfindlich reagiert. Übe keinen unnötigen Druck aus.

- Positive Bestärkung: Lobe und belohne gewünschtes Verhalten, um die Motivation aufrechtzuerhalten und positive Verknüpfungen zu schaffen.

Diese Anpassungen ersetzen keine tierärztliche Diagnose bei starken Schmerzen oder gesundheitlichen Problemen, aber sie bilden die Basis für einen pferdegerechten Umgang mit den natürlichen Schwankungen des Zyklus. Oft reicht ein verständnisvolles Management schon aus, um die Rosse für die Stute erträglicher zu gestalten.

Wichtige Punkte für Management & Training:

- Verständnis & Geduld: Akzeptiere die hormonellen Einflüsse.

- Anforderungen reduzieren: Keine Höchstleistung erzwingen.

- Sensibilität beachten: Vorsicht bei Berührungen.

- Routine & Ruhe: Struktur geben, Stress vermeiden.

- Sozialkontakte prüfen: Harmonie in der Herde wichtig.

Die Rolle der Fütterung bei hormonellem Ungleichgewicht

Die Fütterung spielt eine zentrale Rolle für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden Deines Pferdes – und das schließt auch das hormonelle Gleichgewicht mit ein. Eine bedarfsgerechte und ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, die Symptome von Rosseproblemen zu mildern, auch wenn sie die zugrunde liegenden hormonellen Abläufe nicht grundlegend verändert.

Grundlagen einer pferdegerechten Fütterung:

- Ausreichend Raufutter: Hochwertiges Heu oder Heulage sollte die Basis der Ration bilden. Eine gesunde Darmflora ist essenziell für das allgemeine Wohlbefinden und kann indirekt auch hormonelle Prozesse beeinflussen.

- Bedarfsgerechte Mineralisierung: Ein Mangel oder ein Ungleichgewicht an Mineralstoffen und Spurenelementen kann diverse Körperfunktionen beeinträchtigen. Besonders wichtig im Kontext von Nerven- und Muskelfunktion (und damit auch möglicher Verspannungen oder Empfindlichkeiten während der Rosse) ist Magnesium. Magnesium ist bekannt dafür, zur normalen Funktion des Nervensystems und zur Muskelentspannung beizutragen. Ein Mangel kann zu erhöhter Nervosität und Muskelverspannungen führen.

- Vitamine: Auch eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, insbesondere B-Vitaminen (die ebenfalls für das Nervensystem relevant sind) und Vitamin E (ein wichtiges Antioxidans), ist wichtig.

- Angepasste Energiezufuhr: Übergewicht kann hormonelle Prozesse negativ beeinflussen, daher sollte die Energiezufuhr dem Bedarf angepasst sein.

Spezifische Nährstoffe und Kräuter zur Unterstützung:

Über die Grundversorgung hinaus gibt es bestimmte Nährstoffe und Kräuter, denen traditionell eine unterstützende Wirkung bei hormonellen Dysbalancen und Rossebeschwerden zugeschrieben wird. Sie können helfen, das Nervenkostüm zu stärken, zur Entspannung beizutragen oder das hormonelle Gleichgewicht sanft zu unterstützen.

- Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus): Dies ist wohl eines der bekanntesten Kräuter zur Regulierung des weiblichen Zyklus. Mönchspfeffer wird traditionell eingesetzt, um zu einem normalen hormonellen Gleichgewicht beizutragen und kann bei Stuten mit ausgeprägten oder unregelmäßigen Rossen unterstützend wirken.

- Magnesium: Wie bereits erwähnt, ist Magnesium entscheidend für Nerven und Muskeln. Eine ausreichende Versorgung kann helfen, Nervosität, Schreckhaftigkeit und Muskelverspannungen zu reduzieren, die während der Rosse oft verstärkt auftreten. Verschiedene Magnesiumverbindungen (z.B. Fumarat, Oxid, Glycinat) haben unterschiedliche Bioverfügbarkeiten.

- Kräuter für weibliche Balance: Bestimmte Kräuter wie Frauenmantel, Traubensilberkerze, Yamswurzel oder Eisenkraut werden ebenfalls traditionell zur Unterstützung des weiblichen Organismus und zur Linderung von Zyklusbeschwerden verwendet. Sie können beruhigende oder harmonisierende Eigenschaften haben.

- B-Vitamine: Insbesondere Vitamin B1, B2, B6 und B12 sind wichtig für eine normale Funktion des Nervensystems und können bei Stress und Nervosität unterstützen.

- Zink: Dieses Spurenelement ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, auch an solchen, die Hormone beeinflussen können.

Eine Anpassung der Fütterung, eventuell ergänzt durch gezielte Nährstoffe oder Kräuter, kann ein wichtiger Baustein sein, um Deine Stute während der Rosse zu unterstützen. Es ist jedoch ratsam, bei größeren Futterumstellungen oder dem Einsatz von Ergänzungsfuttermitteln auf die Qualität und Zusammensetzung zu achten und im Zweifel Rücksprache mit einem Futterberater oder Tierarzt zu halten.

Ergänzungsfuttermittel als Unterstützung – Beispiel Pferdegold Rosse

Wenn Management-Anpassungen und eine optimierte Grundfütterung nicht ausreichen, um die Rosseprobleme Deiner Stute in den Griff zu bekommen, können spezielle Ergänzungsfuttermittel eine sinnvolle Option sein. Diese Produkte kombinieren oft gezielt Nährstoffe und Kräuter, die dafür bekannt sind, das hormonelle Gleichgewicht und das Wohlbefinden während des Zyklus zu unterstützen.

Ein Beispiel für ein solches Produkt ist Pferdegold® Rosse. Es wurde entwickelt, um Stuten bei starker Rossereaktion und übersteigerter Hengstigkeit zu unterstützen, kann aber auch bei Jungpferden, Sportpferden und Freizeitpferden/Senioren eingesetzt werden, die Zyklus-bedingte Schwierigkeiten zeigen.

Was steckt drin? Die Zusammensetzung von Pferdegold Rosse:

Die Rezeptur basiert auf einer Kombination von bewährten Kräutern und wichtigen Nährstoffen:

- Mönchspfeffer (30,0 %): Der Hauptbestandteil, bekannt für seine traditionelle Anwendung zur Harmonisierung des weiblichen Zyklus.

- Esparsette (26,0 %): Eine hochwertige Futterpflanze, reich an Rohfaser und Proteinen, dient hier auch als schmackhafter Trägerstoff.

- Magnesium (als Fumarat, Oxid, Glycinat – insgesamt 5,0 % reines Magnesium laut Analyse): Wichtig für Nervenfunktion und Muskelentspannung, kann bei Nervosität und Verspannungen helfen. Die Kombination verschiedener Formen kann die Bioverfügbarkeit verbessern.

- Weitere Kräuter (je 5,0 %): Traubensilberkraut, Yamswurzel, Frauenmantel, Eisenkraut – allesamt Kräuter, die traditionell im Bereich der weiblichen Gesundheit eingesetzt werden und beruhigende oder ausgleichende Eigenschaften haben können.

- Vitamine & Spurenelemente: Ergänzt mit Vitamin D3, wichtigen B-Vitaminen (B1, B2, B6, B12) zur Unterstützung des Nervensystems und Zink (als Oxid und Chelat) für diverse Stoffwechselfunktionen.

Das Produkt kommt in Pelletform, was die Fütterung erleichtert, da es einfach unter das normale Futter gemischt werden kann. Laut Hersteller Pferdegold sind die Pellets getreidefrei, ohne Industriezucker und ohne Gentechnik hergestellt, was für viele Pferdebesitzer wichtige Qualitätsmerkmale sind. Die Verträglichkeit wird als sehr gut beschrieben.

Anwendung und Dosierung:

Die Fütterungsempfehlung ist einfach:

- Kleinpferde/Ponys (bis 600 kg): Täglich 1 Messlöffel (ca. 25 g)

- Großpferde (ab 600 kg): Täglich 2 Messlöffel (ca. 50 g)

Pferdegold empfiehlt eine dauerhafte Fütterung für nachhaltige Ergebnisse, beginnend mit einer langsamen Anfütterung (halbe Dosis zu Beginn). Ein Eimer mit 1,5 kg Inhalt reicht bei einem Großpferd für etwa einen Monat.

Wichtiger Hinweis zur Dopingrelevanz:

Aufgrund der enthaltenen Kräuter gilt Pferdegold Rosse als dopingrelevant. Gemäß den Bestimmungen der FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) ist eine Karenzzeit von 48 Stunden vor einem Turnierstart einzuhalten. Dies ist für Turnierreiter ein wichtiger Punkt, der unbedingt beachtet werden muss.

Was sagen Nutzer?

Einige Kundenbewertungen deuten darauf hin, dass das Produkt gut angenommen wird (auch von wählerischen Pferden) und Stuten während der Rosse ausgeglichener wirken können. Wie bei jedem Ergänzungsfuttermittel sind die Ergebnisse jedoch individuell und hängen von der jeweiligen Stute und der Ausprägung ihrer Probleme ab.

Ergänzungsfuttermittel wie Pferdegold Rosse können eine wertvolle Hilfe sein, sollten aber immer als Teil eines Gesamtkonzepts betrachtet werden, das auch Management, Training und tierärztliche Abklärung umfasst. Sie ersetzen keine Diagnose oder Behandlung durch einen Tierarzt, wenn ernsthafte gesundheitliche Probleme vorliegen.

Pferdegold Rosse – Eckpunkte:

- Ziel: Unterstützung bei starker Rosse / Hengstigkeit.

- Hauptinhaltsstoffe: Mönchspfeffer, Magnesium, diverse Kräuter (Traubensilberkraut, Yamswurzel etc.), B-Vitamine, Zink.

- Form: Pellets (getreidefrei, ohne Zucker/Gentechnik).

- Anwendung: Dauerhaft empfohlen, 1-2 Messlöffel täglich.

- Wichtig: 48h Karenzzeit (FN) beachten!

Wann der Tierarzt gefragt ist: Grenzen der Selbsthilfe

Auch wenn Management, Training und Fütterungsanpassungen oft viel bewirken können, gibt es Situationen, in denen eine tierärztliche Untersuchung unerlässlich ist. Nicht jedes auffällige Verhalten während der Rosse ist harmlos oder rein hormonell bedingt. Manchmal stecken ernsthafte gesundheitliche Probleme dahinter, die nur ein Tierarzt diagnostizieren und behandeln kann.

In diesen Fällen solltest Du unbedingt Deinen Tierarzt konsultieren:

- Starke Schmerzanzeichen: Wenn Deine Stute deutliche Koliksymptome zeigt (häufiges Wälzen, zum Bauch schauen, starkes Schwitzen, Apathie), auch wenn Du sie nur während der Rosse beobachtest. Dies könnte auf extreme Follikelspannung, Zysten oder andere schmerzhafte Prozesse im Bereich der Eierstöcke hindeuten. Koliksymptome sind immer ein Notfall!

- Plötzliche, massive Verhaltensänderungen: Wenn sich das Verhalten Deiner Stute während der Rosse plötzlich drastisch ändert oder extrem aggressiv wird, sollte eine medizinische Ursache ausgeschlossen werden.

- Anhaltende Probleme trotz Managementänderungen: Wenn Du bereits versucht hast, durch Anpassungen im Management, Training und eventuell Futterergänzung die Situation zu verbessern, die Probleme aber weiterhin bestehen oder sich verschlimmern.

- Dauerrosse oder unregelmäßiger Zyklus: Wenn Deine Stute über einen ungewöhnlich langen Zeitraum Rosseanzeichen zeigt (Dauerrosse) oder der Zyklus sehr unregelmäßig ist, kann dies auf hormonelle Störungen oder Probleme an den Eierstöcken (z.B. Zysten, Tumore) hinweisen.

- Verdacht auf gynäkologische Probleme: Auffälliger Scheidenausfluss, Schwellungen oder andere Anomalien im Genitalbereich.

- Unerklärlicher Leistungsabfall: Wenn die Leistung Deiner Stute stark und anhaltend nachlässt und Du keine andere Ursache findest.

Was kann der Tierarzt tun?

Der Tierarzt kann eine gynäkologische Untersuchung durchführen. Dazu gehört in der Regel:

- Rektale Untersuchung: Abtasten der Gebärmutter und der Eierstöcke, um Größe, Form und Konsistenz zu beurteilen.

- Ultraschalluntersuchung: Darstellung der Eierstöcke (Follikelgröße, Gelbkörper, mögliche Zysten oder Tumore) und der Gebärmutter.

- Hormonanalyse (Blutprobe): Bestimmung der Hormonspiegel (z.B. Progesteron, Östrogen), um den Zyklusstand zu überprüfen oder hormonelle Imbalancen festzustellen.

- Tupferprobe: Untersuchung auf bakterielle Infektionen der Gebärmutter.

Basierend auf der Diagnose kann der Tierarzt verschiedene Behandlungsoptionen vorschlagen, die von medikamentösen Therapien zur Zyklusregulierung (z.B. Hormonbehandlungen) bis hin zu chirurgischen Eingriffen bei bestimmten Eierstockbefunden reichen können. Auch Schmerzmittel können kurzfristig bei starkem Unwohlsein angezeigt sein.

Es ist immer besser, einmal zu viel als einmal zu wenig den Tierarzt zu Rate zu ziehen, besonders wenn Schmerzen oder ernsthafte gesundheitliche Probleme im Raum stehen. Nur so kannst Du sicherstellen, dass Deine Stute die bestmögliche Versorgung erhält und zugrundeliegende Erkrankungen nicht übersehen werden.

Haftungsausschluss: Unser Ziel ist es, Dir sorgfältig recherchierte und präzise Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir kombinieren dabei unsere eigenen Erfahrungen mit einer umfassenden Analyse von Herstellerangaben, Kundenrezensionen sowie Bewertungen anderer Websites. Unsere Artikel und Ratgeber werden nicht nur mit menschlicher Sorgfalt erstellt, sondern auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verfeinert, um die Qualität und Aussagekraft unserer Inhalte weiter zu erhöhen. Sowohl bei der Erstellung von Texten, als auch von Bildern.

Trotz dieser sorgfältigen Arbeitsweise können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Entscheidungen und Handlungen, die auf Basis der hier vorgestellten Informationen getroffen werden, solltest Du zusätzlich durch professionellen Rat absichern lassen. Das kann jene ausgebildete Fachkraft auf dem jeweiligen Gebiet sein, etwa ein Therapeut, Tierarzt oder Dein Hausarzt sein. Für eine tiefergehende Einsicht in unseren redaktionellen Prozess, empfehlen wir Dir, unsere Unterseite: "Wie arbeiten wir? Unser Prozess von der Auswahl bis zum Testbericht" zu besuchen.

Bitte beachte, dass die Informationen aus diesem Beitrag veraltet sein oder Fehler enthalten können, da sich Standards und Forschungsergebnisse stetig weiterentwickeln.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Heilversprechen abgeben. Unsere Tipps und Empfehlungen geben lediglich die Informationen wieder, die bestimmten Produkten, Pflanzen oder Methoden nachgesagt werden. Zudem weisen wir darauf hin, dass angegebene Rabattcodes werblichen Charakter haben.